運営会社:株式会社ファミリーネットワークシステムズ

住所:〒530-0051大阪市北区太融寺町8-8日清ビル5F

法人番号:6120001092424

公式HP:https://e-fns.co.jp

タンパク質の保有量が一番多い魚はサメでヒレを乾燥させたふかひれ

魚のタンパク質を効率よく摂取する方法は素材をそのまま摂る

高タンパク魚を選ぶ時はダイエット中や筋トレ向けなどで目的別に選択

タンパク質はすべての年代で欠かせない栄養素であり、積極的に摂りたい食品です。

日々の食事では主菜に利用するケースも多く、タンパク質の保有量が多い魚を知ると、少ない量でも効率よく摂取できます。

今回は、タンパク質保有量が多い魚をランキング形式でご紹介したうえで、魚が優秀なタンパク源とされる理由や栄養を損なわない調理法、目的別の魚の選び方などをお伝えします。

ぜひ、毎日の食生活にお役立てください。

タンパク質の保有量が多い魚・魚介類ランキングTOP10

食品に含まれるタンパク質などの栄養成分は、文部科学省が提供している「食品成分データベース」で検索できます。

掲載しているデータは、生魚のほか、塩干魚や缶詰などの加工品も網羅しているのが特徴です。

骨や内臓を取り除いた食べられる部分(可食部)100g当たりの成分を掲載しており、1回の食事で食べる量とは異なる点に、ご注意ください。

また、掲載している成分の灰分(かいぶん)とは、カルシウムや鉄分などミネラル(無機質)です。

1位:ふかひれ/83.9g

ふかひれは、サメのヒレを乾燥させた中華料理用の食材です。

材料は背ビレと胸ヒレ、尾ビレなどがメインになっており、食品成分データベースでも部位を区別せずに掲載しています。

たんぱく質(g) 83.9 エネルギー(kcal) 344 水分(g) 13 脂質(g) 1.6 炭水化物(g) 0 灰分(g) 1.5 食塩相当量(g) 0.5 引用元:食品成分データベース

2位:するめ/69.2g

「するめ」は、イカの内臓など食べられない部分を取り除いて乾燥させた素干しの総称です。

地域によって原料は異なり、ケンサキイカやヤリイカ、アオリイカなどがあります。

食品成分データベースでは、材料や産地での区別はありません。

たんぱく質(g) 69.2 エネルギー(kcal) 304 水分(g) 20.2 脂質(g) 4.3 炭水化物(g) 0.4 灰分(g) 5.9 食塩相当量(g) 2.3 引用元:食品成分データベース

3位:さきいか/45.5g

「さきいか」は、原料のスルメイカやアカイカに味付けし、乾燥させてから表面を直火焼きし、裂いてから再度調味する加工品です。

味が付いているため「するめ」よりも食塩相当量が多くなっています。

たんぱく質(g) 45.5 エネルギー(kcal) 268 水分(g) 26.4 脂質(g) 3.1 炭水化物(g) 17.3 灰分(g) 7.7 食塩相当量(g) 6.9 引用元:食品成分データベース

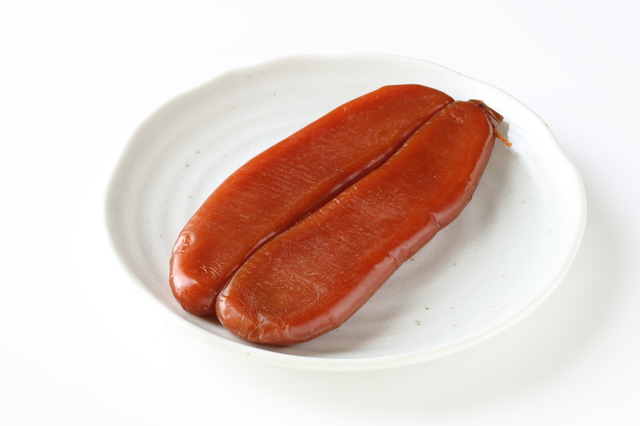

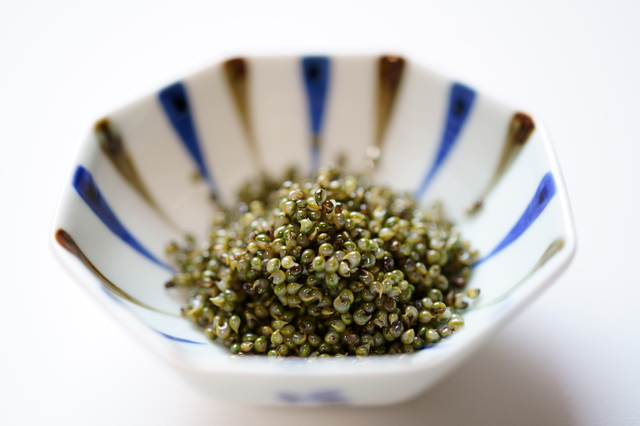

4位:からすみ/40.4g

「からすみ」は、原料にボラの卵巣を使用し、塩漬けしてから乾かした食べ物です。

なまこの腸の「このわた」と「うに」とともに三大珍味と称されています。

現在はボラ以外に、安価で入手しやすいタラやサワラを使用した製品もありますが、食品成分データベースでは本来のボラを原料にした製品の数値です。

たんぱく質(g) 40.4 エネルギー(kcal) 353 水分(g) 25.9 脂質(g) 28.9 炭水化物(g) 0.3 灰分(g) 4.5 食塩相当量(g) 3.6 引用元:食品成分データベース

5位:いくら/32.6g

「いくら」はさけ(鮭)の卵の別名であり、食品成分データベースでは、しろさけの「いくら」の数値を掲載しています。

食卓で目にするときは醬油漬けが一般的ですが、塩漬けや冷凍も生産されています。

流通しているいくらには、鮭のほかに「ます」やサーモン、紅鮭の卵もあります。

たんぱく質(g) 32.6 エネルギー(kcal) 252 水分(g) 48.4 脂質(g) 15.6 炭水化物(g) 0.2 灰分(g) 3.2 食塩相当量(g) 2.3 引用元:食品成分データベース

6位:すじこ/30.5g

「すじこ」は卵巣膜に包まれている状態の「いくら」で、塩漬けのほか、味噌漬けや醬油漬けも人気です。

食品成分データベースでは、しろさけの「すじこ」の数値を掲載しています。

たんぱく質(g) 30.5 エネルギー(kcal) 263 水分(g) 45.7 脂質(g) 17.4 炭水化物(g) 0.9 灰分(g) 5.5 食塩相当量(g) 4.8 引用元:食品成分データベース

7位:キャビア/26.2g

キャビアは、チョウザメの卵を塩漬けにした食品で、食品成分データベースでは魚介類加工品の塩蔵品カテゴリに入ります。

チョウザメが獲れるロシア産はヨーロッパでは珍重されていましたが、近年日本国内で流通しているのは、養殖チョウザメを使用した製品が一般的です。

たんぱく質(g) 26.2 エネルギー(kcal) 242 水分(g) 51.0 脂質(g) 17.1 炭水化物(g) 1.1 灰分(g) 4.6 食塩相当量(g) 4.1 引用元:食品成分データベース

8位:びん長マグロ/26.0g

びん長マグロはトンボマグロの呼び名もあり、まぐろのなかでは資源量の多さと小型から、価格の安いのが特徴です。

食品成分データベースには「びんながまぐろ」の名称で掲載してあります。

たんぱく質(g) 26.0 エネルギー(kcal) 111 水分(g) 71.8 脂質(g) 0.7 炭水化物(g) 0.2 灰分(g) 1.3 食塩相当量(g) 0.1 引用元:食品成分データベース

9位:かつお/25.8g

かつおは、食品成分データベースに掲載している生魚では、春獲りと秋獲りがあります。

「初鰹」の春獲りは25.8gでタンパク質が多く、「戻りガツオ」の秋獲りは25.0gです。

季節によって成分が異なるのも魚の特徴であり、その点を考慮して、データベースでは同じ魚であっても複数の数値を掲載しています。

たんぱく質(g) 25.8 エネルギー(kcal) 106 水分(g) 72.2 脂質(g) 0.5 炭水化物(g) 0.1 灰分(g) 1.4 食塩相当量(g) 0.1 引用元:食品成分データベース

10位:そうだがつお/25.7g

そうだがつおは、厳密にはマルソウダとヒラソウダの2種類がありますが、通常は同じ魚として扱っています。

生で流通するケースは少なく、消費者に届くときには「なまり節」が定番です。

たんぱく質(g) 25.7 エネルギー(kcal) 126 水分(g) 69.9 脂質(g) 2.8 炭水化物(g) 0.3 灰分(g) 1.3 食塩相当量(g) 0.2 引用元:食品成分データベース

魚は優秀なタンパク源!その理由とは?

元来、魚は日本人にとって主要なタンパク源であり、生食や加工食品など、毎日の食生活に欠かせない食材です。

身近な食品である以上に、タンパク質以外の栄養価の高さも見逃せません。

魚のタンパク質が優秀と称される理由をみていきましょう。

タンパク質の役割(筋肉・肌・ホルモン・免疫など)

食事で体内に取り入れたタンパク質は、筋肉や骨、毛髪や皮膚を作る役割を担います。

細胞が毎日生まれ変わる再生と修復に欠かせない存在であり、不足すると筋肉が衰えたり肌や髪の美しさが失われたりします。

このほか、体内で酵素やホルモンなどを生成する働きもあり、消化不良や体の調節機能が低下するなどの支障をきたす原因になるのもタンパク質です。

また、抗体の役割も果たしており、免疫力を向上させて病気から体を守る機能もあります。

それ以上に、消化に時間がかかる性質から、エネルギー源や満腹感を促進するのもタンパク質の重要な役割です。

■タンパク質が不足するとおきやすい症状

皮膚の美しさ、髪のしなやかさがなくなる

骨、歯、筋肉が弱く、もろくなる

内臓が衰え、弱くなる

血管がもろくなる

(高血圧、脳卒中につながるおそれ)

貧血になる

代謝が悪くなる

身体の調節がきかなくなる

細菌・ウイルスに感染しやすくなる

魚が持つ栄養価:良質な動物性タンパク質、DHA・EPA、ビタミン類

魚の栄養価が高いのは、以下の要因が影響しています。

- 良質なタンパク質

- DHA・EPA

- ビタミン類

良質なタンパク質とは、摂取した食品を体内で消化し、体内に多く保留できる「生物価」※170以上が指標です。

卵や肉などの動物性タンパク質が当てはまるなかで、魚は生食やさまざまな加熱調理をしても、生物価が70以上を保持する点が高評価につながっています。

魚は、中性脂肪を下げるDHA(ドコサヘキサエン酸)や免疫機能を調整するEPA(エイコサペンタエン酸)などの不飽和脂肪酸も保有しています。

ビタミン類は肌の美しさを保持するほか、がん細胞の活性化や動脈硬化を誘引する悪玉活性酵素の働きを抑える効果もあり、魚が持つ栄養価が高いとされる要因です。

※1:食事で摂ったタンパク質のうち、どれだけが体タンパク質の合成に使われるか(つまり体内でどれだけ利用されるか)を評価する尺度

肉との違い(脂質や消化の観点)

同じ動物性タンパク質の肉は、魚よりも多く脂質を含んでおり、そのほとんどが飽和脂肪酸です。

飽和脂肪酸は、体内に入ると血中のコレステロールや中性脂肪を増やします。

魚に含まれる不飽和脂肪酸と反対の性質を持っており、肉類を多く摂取すると、心筋梗塞や脳血管障害などを引き起こす可能性が高まります。

また肉類は脂質が多く、腹持ちがよい反面、消化に時間がかかるのも特徴です。

魚は肉よりも脂質が少ないうえタンパク質がやわらかい性質もあり、短時間での消化・吸収につながり、消化器官に負担をかけないのも良質とされる要因です。

畜肉よりも魚肉の方が高タンパク質低脂質であるという傾向があります(参考資料1)。もちろんすべてではありませんが、水分以外の組成のうち牛肉では3/4、豚肉、鶏肉では1/2程度が脂質であるのに対し、スケトウダラやヒラメではタンパク質が3/4以上を占めます。また、魚肉は消化されやすさにも大きな特徴を持っています。もともと魚肉タンパク質は乳や大豆タンパク質よりも消化されやすく(参考資料1)、魚肉から作られた水産練り製品は畜肉や白身のゆでたまごと比べて人工胃液に消化されやすいということも分かってきています

引用:お魚たんぱく健康研究会

魚のタンパク質を効率よく摂取する方法

魚の良質なタンパク質を、毎日の食事で効率よく摂取する方法がわかると、メニュー作りにも役立ちます。

調理法の違いを知ると同時に、他の栄養素との組み合わせも、効率よく摂取するには欠かせません。

魚は調理に手間がかかると思われがちですが、手軽に摂れる缶詰の活用方法もご紹介します。

生/焼く/蒸す/干物/缶詰はどれがおすすめ?

魚のタンパク質は、加熱による変化はほとんどなく、消化吸収を促進するプラスの効果が期待できる研究成果も鳥取大学の伊東きぬゑ氏により報告されています。

生のまま食する刺身は、食品成分データベースの数値をそのまま体内に取り込める調理法です。

酒蒸しやホイル蒸し焼きなどの蒸す調理法や干物も生食と同様に消化吸収が良く、タンパク質を効率よく摂取できます。

煮魚は蒸すよりも消化のよい調理法であり、缶詰は製品化する際に加熱調理してある点を考慮すると消化のよい調理法です。

一方、焼き魚や揚げ物、塩漬けは消化スピードが遅くなります。

効率よくタンパク質を摂取するには、干物であれば素干しや塩分の少ない製品、缶詰はオイル漬けよりも水煮がおすすめです。

参考:魚 肉蛋 白の調理形態 に よる消化率 の変化 について(Jstage)

なるべく栄養を損なわない調理法

タンパク質だけでなく、魚にはDHAやEPAなどの不飽和脂肪酸やビタミンなども含まれており、この栄養を損なわない調理法も大切です。

DHAやEPAは、加熱調理する際に流れ出る汁に混じって魚には残らなくなります。

そのため、生の刺身で食べるのがおすすめですが、加熱するときはホイル焼きで汁を閉じ込めましょう。

また、ブイヤベースなどのスープや鍋物で汁ごと食べるほか、流れ出た汁をソースに利用するのも栄養を損なわない調理法です。

缶詰を利用する際は、汁も使うと魚の栄養をまるごと摂取できます。

ただし、煮魚の煮汁は塩分が濃いため、栄養が流れ出ていても飲まないようにしましょう。

参考:UOKIN

他の栄養素との組み合わせ(例:ビタミンCと一緒に食べる)

魚のタンパク質の代謝には、ビタミンB2・B6などのビタミンB群が欠かせないため、組み合わせて食べるのが望ましい栄養素です。

同じビタミン類では、カルシウムの吸収率をアップする効果があるビタミンDも、おぼえておきましょう。

このほか糖質は、筋肉量を維持できる栄養素の組み合わせです。

エネルギー源が不足すると摂取したタンパク質をエネルギー源に利用し、それでも足りないときは筋肉からエネルギーを産生しようとするからです。

また、魚に含まれるDHAやEPAは、緑黄色野菜や酢、レモンやゴマなどが酸化を防ぐ効果が期待できます。

不飽和脂肪酸も魚以外からは摂取しにくい点を考慮し、メニュー作りに積極的に取り入れましょう。

目的別!おすすめ高タンパク魚の選び方

日常の食事に際し、ダイエットや筋トレなど、目的を持って食べ物を選んでいる方も少なくありません。

ここでは、目的に合致したタンパク質を有する魚や加工品の選び方をご紹介します。

ダイエット中:低脂質で高タンパクな魚(例:かつお、たら)

筋肉量の維持や肌の美しさを保持しながらダイエット効果を高めるには、タンパク質を多く含む魚が役立ちます。

なかでも、かつおやたらは肉と比較すると脂質が少なく、ダイエット中の方に向いている食材です。

生食はまぐろの赤身、煮魚にはカレイ、幅広いメニューに使えるあじなど、複数の候補から選べるようになると飽きがこず、ダイエットが長続きします。

低脂質の魚が手に入らないときは、蒸したり茹でたりする調理法を活用し、揚げ物を控えるなどの工夫も取り入れましょう。

魚料理は組み合わせる食材が、卵や肉類よりも少なくなりがちです。

タンパク質の働きに欠かせない糖質の主食とビタミン類は野菜を使った副菜を添え、満腹感を高めるメニューを心がけましょう。

筋トレ向け:吸収率・アミノ酸スコア重視(例:まぐろ、鮭)

筋トレ向けの魚は、タンパク質を多く含む、まぐろや鮭です。

タンパク質を効率よく摂取して吸収率を高めるためには、ビタミン類などとの組み合わせや、1日3回の食事で毎回摂取する方法もあなどれません。

高タンパク質の食材を選ぶときの目安になるのが、アミノ酸スコアです。

アミノ酸スコアは、体内では生成できない必須アミノ酸9種類の食品に含まれる量を数値化したものです。

「日本食品標準成分表2020年版(八訂)アミノ酸成分表編」に掲載されており、文部科学省のホームページから利用できます。

必須アミノ酸をまんべんなく摂取するには、高タンパク食材であっても、不足する必須アミノ酸を他の食品と組み合わせて補完しましょう。

参考:味の素株式会社

コスパ重視:価格と栄養のバランス(例:さば缶、ちくわ)

高タンパク魚を食事のたびに登場させるためにコスパを重視したい方には、さば缶やちくわなどの加工品がおすすめです。

価格と栄養のバランスがとれている魚の缶詰や加工品は、調理の手間を省ける点も見逃せません。

魚の加工品は、魚をまるごと使っており、カルシウムを多く含んでいる反面、生食よりも塩分相当量が多い点に注意しましょう。

そのまま食べるだけでなく、野菜と組み合わせて栄養価を高めると、料理のバリエーションも広がります。

また、近年は、冷凍の切り身魚や調理済みを真空パックした製品が増加傾向です。

魚の下処理やにおいが苦手な方は、手軽に利用できる加工品から魚を食卓に取り入れてみましょう。

参考:NISHIHARA

よくある質問(FAQ)

良質なタンパク質を摂取するために魚がよいとわかっていても、ちょっとした疑問があるとなかなか一歩が踏み出せません。

ここでは、FAQ形式で、多くの方が抱く疑問にお答えします。

Q. 魚は毎日食べても大丈夫?

国立がん研究センターのおこなった調査では、魚を多く食べるグループほど虚血性心疾患を発症するリスクが低い結果を得ています。

同時にこの調査では、1週間に1~2回程度魚を食べる方は、まったく食べない方よりも虚血性心疾患の発症するリスクが低いことも結果として公表しています。

一方、名古屋大学の研究グループは、1日に1回以上魚を食べる習慣のある方は、血圧上昇リスクを抱えているとの結果を得ました。

この結果を踏まえ、健康によいと称される食品でも食べ続けるとマイナスの効果をもたらすリスクが高まるため、多くの食材を組み合わせるのが望ましいと結論づけています。

したがって、魚は毎日食べても問題はありませんが、健康に与えるリスクはゼロではない点を考慮し、多くの食材を使用してバランスのとれた食生活を目指しましょう。

参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト

Q. タンパク質だけならプロテインじゃだめ?

市販しているプロテインは、牛乳を原料にしたホエイプロテインとカゼインプロテイン、大豆が原料のソイプロテインがおもな種類です。

乳糖不耐症の方は、原料に牛乳を使用した製品は、お腹がゆるくなる可能性があります。

元来タンパク質不足の方がプロテインを摂取すると、消化酵素の準備が整っていないため消化しきれず、ムダになりがちです。

食品中のタンパク質は、体内で消化作用によりアミノ酸に分解され、エネルギー源や体を作る役割を果たします。

また、食事でタンパク質を摂取すると、糖質やビタミンも同時に取り込め、タンパク質が活動する環境も整えられる点も大切です。

食べる楽しみを満喫するためにも、タンパク質は食品から摂りましょう。

Q. 魚の缶詰は栄養価が落ちる?

魚の缶詰は、魚の内臓と頭などの食べられない部分を取り除いて骨ごと使用するタイプも多くあり、通常では食べない骨に含まれるカルシウムも摂取できます。

加熱により飽和脂肪酸が煮汁に流れ出ますが、それは生食も同様です。

かえってグリルやフライパンで加熱する際は、魚から脂が出てしまうため、缶詰よりも栄養価が低くなってしまいます。

とはいえ、缶詰にはさまざまな味付けがあり、塩分や脂分を多く含むため、必ずしも栄養価が高まるとは言い切れません。

結論は、魚の缶詰は生魚を調理したときよりも栄養価が落ちることはありませんが、塩分や油分を摂り過ぎないようにする食べ方がポイントになります。

まとめ|魚で賢くタンパク質を摂ろう

魚は良質なタンパク質にくわえ、DHAやEPAなどの不飽和脂肪酸やビタミン類も含む食品です。

魚のタンパク質を効率よく取り込むには、生食のほか、蒸す・煮る調理法が適しており、生活スタイルに合わせて缶詰や加工品も利用しましょう。

健康的に筋肉量を増やしたい方には、プロテインよりもアミノ酸スコアがおすすめです。

魚で賢くタンパク質を摂るには、さまざまな食品を組み合わせて不足する栄養を補う食べ方を心がけましょう。