運営会社:株式会社ファミリーネットワークシステムズ

住所:〒530-0051大阪市北区太融寺町8-8日清ビル5F

法人番号:6120001092424

公式HP:https://e-fns.co.jp

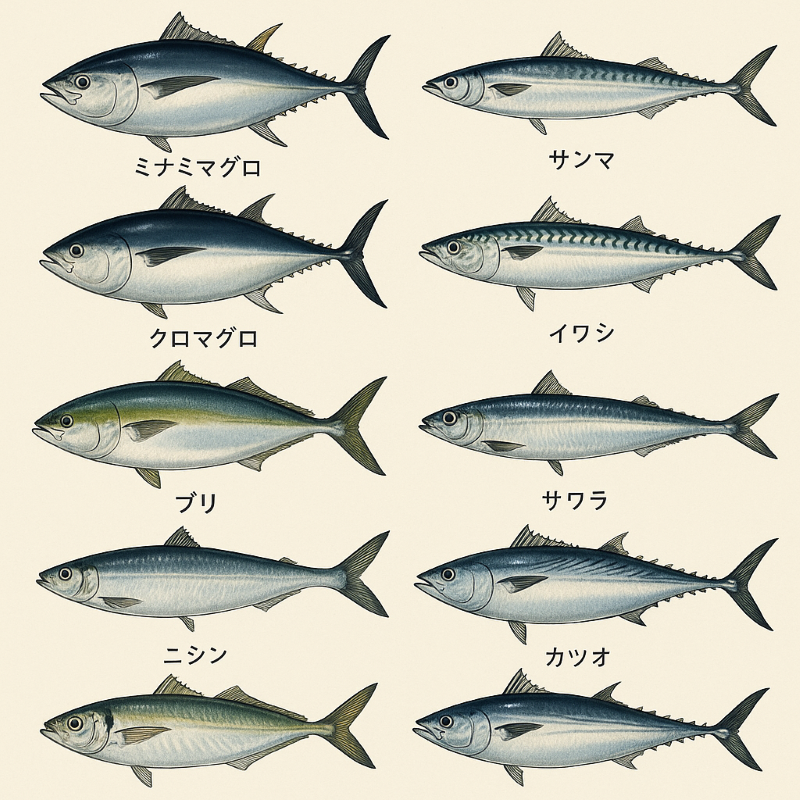

青魚の代表的な種類は8種

青魚の特徴は、「背の色が青く、腹部が白い」

青魚に含まれる栄養素は、「DHAとEPA」、「アミノ酸」、「タウリン」の3つ

体に良いと言われる成分DHAとEPAが含まれている青魚を、家族や自分の健康のために積極的に摂りたいと考えておられる方もおられるのではないでしょうか。

この記事では青魚にカテゴライズされる魚の種類と、含まれる栄養素や健康に好影響を与える効果について解説します。

また、魚の選び方や、おいしく食べる調理方法もご紹介するので、ぜひ日々の食卓のメニューを考える際に参考にしてください。

代表的な青魚の種類一覧と特徴

青魚と呼ばれる魚にはどのような魚があるのか、種別とその特徴について解説します。

青魚の代表的な魚の種類は8種に分かれています。

8種類の魚には、それぞれ属する魚がおり、見た目だけでなく、旬の時期や味わい、栄養素などに違いがあるのが特徴です。

DHAとEPAの含有量、その他の栄養素や効果については、比較しやすいように魚種別に表にまとめました。

表内のDHA・EPAの含有量のデータは食品成分データベースを参考に制作しています。

サバ科(マサバ・カツオ・サワラなど)

主なサバ科の魚(生)のDHA・EPAを中心とした栄養素と、その効果は下表のとおりです。

| 主なサバ科の魚 | 栄養素 |

|---|---|

| マサバ(真サバ) | DHA:970mg/100g EPA:690mg/100g ビタミンD:11μg(1日必要量の2倍以上) タンパク質:約20g 効果:血液サラサラ・脳機能サポート・骨粗しょう症予防 |

| カツオ(秋獲り) | DHA:970mg EPA:400mg ビタミンB群(B6・B12)が豊富 鉄分・タウリン含有(貧血予防に◎) 効果:疲労回復・貧血予防・筋肉の修復サポート |

| サワラ | DHA:1100mg/100g EPA:340mg/100g ビタミンD:7μg/100g 効果:血流促進・カルシウムの吸収促進 |

サバ科の魚は鱗が目立たなく、体型は水の抵抗を受けにくい「紡錘型」や「流線型」のため高速で泳ぎます。

高速で泳ぐ体を維持するため、サバ科は筋肉に効率よく酸素の供給ができるように赤血球が多い魚です。

青魚は何かと問われて思い浮かぶのは、サバ科の魚「真サバ」ではないでしょうか。

サバはスズキ目サバ科サバ属に分類される魚で、旬は11~2月の寒い冬の時期です。

塩焼きや味噌煮が、サバの定番の食べ方として知られています。

カツオもサバの仲間の青魚で、旬が5~6月と9~10月の2回です。

4~6月に獲れるカツオは、「初ガツオ」と呼び、あっさりとした味わいです。

9~10月は「戻りガツオ」と呼び、脂ののったトロのようで、時期によって変わる味を楽しめます。

サワラは3~5月の春に旬の時期を迎える魚と言われていますが、これは関西で獲れるサワラのことで、味は淡白で身が柔らかいのが特徴です。

関東で獲れるサワラは旬が冬の時期のため「寒サワラ」と呼ばれ、脂のうまみがたっぷりの濃厚な味になっています。

トビウオ科(トビウオ)

主なトビウオ科の魚(生)のDHA・EPAを中心とした栄養素と、その効果は下表のとおりです。

| 主なトビウオ科の魚 | 栄養素 |

|---|---|

| トビウオ | DHA:150mg/100g EPA:25mg/100g セレン・マグネシウム含有 ビタミンE・ビタミンB6含有 効果:抗酸化作用・骨や歯の健康促進・皮膚や髪の健康促進 |

トビウオは漢字で「飛魚」と書くように、尾ビレを水面に叩きつけ、羽のように大きな胸ヒレを広げて空中を飛ぶ魚です。

飛距離が長い個体の場合は、400m近く飛ぶとも言われています。

空を飛ぶために内臓が小さいのがトビウオの特徴で、その分、他の青魚と比べて鮮度を保ちやすくなっています。

トビウオの旬の時期は6~7月で、生の魚が手に入る時期は短いですが、干物や出汁用の乾燥トビウオは通年出回っており、季節を問わず購入可能です。

乾燥トビウオから抽出した出汁は「アゴ出汁」と呼ばれ、出汁の味を楽しみたい料理におすすめです。

生のトビウオを手に入れた場合、小骨が多い魚のためそのまま食べるのは、骨を外すのに手間がかかります。

そのため、小骨ごとすり身にしてハンバーグやツミレにして食べると良いでしょう。

カタクチイワシ科(しらす・ちりめんの原料)

主なカタクチイワシ科の魚のDHA・EPAを中心とした栄養素と、その効果は下表のとおりです。

| 主なカタクチイワシ科の魚 | 栄養素 |

|---|---|

| しらす(釜揚げ) | DHA:320mg/100g EPA:120mg/100g カルシウム・ビタミンD・ビタミンB12・タンパク質含有 効果:歯や骨の形成・カルシウムの吸収促進・赤血球の生成・神経の維持 |

| ちりめんの原料(カタクチイワシ) | DHA:320mg/100g EPA:260mg/100g カルシウム・ビタミンD・ビタミンB12含有 効果:歯や骨の形成・カルシウムの吸収促進・赤血球の生成・神経の維持 |

カタクチイワシは名前に「イワシ」と付き、漢字でも「片口鰯」と書きますが、「鰯」とは別の種類の魚です。

旬の時期は9月~1月の秋から冬にかけてになります。

カタクチイワシと聞くと耳慣れないかもしれませんが、「しらす干し」や「ちりめんじゃこ」の名で市場に出回っており、鮮魚売り場で目にすることがある魚です。

商品としての名前は、乾燥度合いによって以下のように変わります。

- 水分含有50%以下 → ちりめんじゃこ

- 水分70%含有 → しらす干し

- 水分80%含有 → 釜揚げしらす

カタクチイワシを「ちりめんじゃこ」や「しらす干し」、「釜揚げしらす」に加工する際に塩ゆでするため、塩分の過剰摂取にならないよう、食べる量に注意しましょう。

アジ科(アジ・ブリ・カンパチなど)

主なアジ科の魚(生)のDHA・EPAを中心とした栄養素と、その効果は下表のとおりです。

| 主なアジ科の魚 | 栄養素 |

|---|---|

| アジ(真アジ) | DHA:570mg/100g EPA:300mg/100g タンパク質・ビタミンD含有 効果:筋肉増強・血流を整える |

| ブリ(成魚) | DHA:1700mg/100g EPA:940mg/100g ビタミンD含有 効果:カルシウムの吸収促進・血流を整える |

| カンパチ(三枚おろし) | DHA:730mg/100g EPA:190mg/100g ナイアシン・ビタミンD・ビタミンB12含有 効果:カルシウムの吸収促進・赤血球の生成・脂質代謝促進・アルコール分解促進 |

アジの仲間の魚は「沿岸性」と呼ばれる陸地付近に住む種類と、沖のほうに住む「回遊性」の2種類に分かれます。

魚の形のほうも、平たく潰れたような形の「側扁形」と、サバ科のように泳ぐ際に水の抵抗を受けにくい「紡錘形」の2種類です。

「側扁形」といわれる魚種は、御造りにすると映えるのでお刺身がおすすめの食べ方です。

真アジは旬の時期が、4~7月の温かい季節です。

真アジは、干物にしたものを軽く焼いたり、フライや「たたき」にしたりして食します。

ブリの旬の時期は冬の寒い時期で、12~2月です。

脂がのっておいしいブリは、煮ても焼いても、お刺身でも美味しく食べられるのが特徴です。

カンパチは6~9月に旬の時期を迎えます。

身は味わい深く、しつこ過ぎない脂ののりが特徴の魚で、お刺身やお寿司など生で食べるのがおすすめです。

サンマ科(サンマ)

主なサンマ科の魚(生)のDHA・EPAを中心とした栄養素と、その効果は下表のとおりです。

| 主なサンマ科の魚 | 栄養素 |

|---|---|

| サンマ | DHA:2200mg/100g EPA:1500mg/100g ビタミンB群・鉄分・カルシウム含有 効果:歯や骨の形成・神経の維持・抗酸化作用 |

秋の味覚として知られており、形も「刀」に見えることから漢字ではサンマを「秋刀魚」と書きます。

旬の時期は、名前の漢字が表すとおり9~11月です。

塩焼きにして食べるのが一般的ですが、新鮮な生のサンマが手に入った場合にはお刺身で食べるのもおすすめです。

サンマは内臓も食べられるのが特徴の魚で、そのほろ苦い味わいが魅力でしょう。

また、サンマはタンパク質やビタミン類、ミネラルが豊富な魚で、美容と健康のためにもぜひ食したい魚です。

以前は漁獲量が多く大衆魚として家庭の食卓を楽しませていたのですが、漁獲量の減少から価格が高騰し、食卓に上る機会が減ってしまいました。

タチウオ科(タチウオ)

主なタチウオ科の魚(生)のDHA・EPAを中心とした栄養素と、その効果は下表のとおりです。

| 主なタチウオ科の魚 | 栄養素 |

|---|---|

| タチウオ | DHA:1400mg/100g EPA:970mg/100g タンパク質・ビタミンD・ビタミンE含有 効果:筋肉増強・カルシウムの吸収促進・抗酸化作用 |

タチウオは体は平たく、銀色に輝くその見た目が刀に似ていることから漢字では「太刀魚」と書きます。

刀をイメージする見た目はサンマも同じですが、タチウオのほうが体長が細長いのが特徴です。

また、別の名前の由来として水面に頭を向けて立ち泳ぎする姿から「タチウオ」と呼ばれるようになったという説もあります。

タチウオには鱗がなく、かわりに銀色のグアニンという物質で体の表面が覆われています。

旬の時期は、7~11月でお刺身や塩焼きのほか、唐揚げにしてもおいしく食べられる魚です。

身にはタンパク質、ビタミンD・ビタミンE、脂質が含まれているため、夏の食欲不振による栄養不足解消におすすめの魚でしょう。

ニシン科(マイワシ・コハダなど)

主なニシン科の魚(生)のDHA・EPAを中心とした栄養素と、その効果は下表のとおりです。

| 主なニシン科の魚 | 栄養素 |

|---|---|

| マイワシ | DHA:870mg/100g EPA:780mg/100g ビタミンD・カルシウム・セレン含有 効果:歯や骨の形成・カルシウムの吸収促進・老化防止 |

| コハダ(このしろ) | DHA:410mg/100g EPA:730mg/100g ビタミンD・ビタミンB12・セレン含有 効果:カルシウムの吸収促進・抗酸化作用・赤血球の生成 |

ニシン科の魚は世界中の海に生息しており、種類が200種を超えるとも言われています。

ここでは、日本近海に生息している「マイワシ」、「コハダ(このしろ)」について解説します。

マイワシの旬は6~11月です。

調理法としては、「梅煮」や「生姜煮」が一般的ではないでしょうか。

または、オイル漬けや甘露煮の缶詰で見かけることもあります。

イワシは鮮度が落ちやすいと言われる魚のため、購入したら早めに調理して食べましょう。

コハダ(このしろ)は11~2月の冬場が旬の時期に当たります。

小さい体に旨味が凝縮されたコハダの食べ方は、焼いたり煮付けたりせずに「酢締め」にします。

また、コハダはミネラル分を多く含んでいるほか、カロリーが高めなのも特徴です。

サヨリ科(サヨリ)

主なサヨリ科の魚(生)のDHA・EPAを中心とした栄養素と、その効果は下表のとおりです。

| 主なサヨリ科の魚 | 栄養素 |

|---|---|

| サヨリ | DHA:240mg/100g EPA:53mg/100g ビタミンB12・亜鉛 効果:・新陳代謝を良くする・赤血球の生成 |

サヨリは漢字で「細魚」と書くように、細長い体形をした魚で分類的にはサンマと同種になっています。

体長は40cmと長く、下顎がくちばしのように細く突き出しているのが特徴です。

旬の時期は早春の3~4月と言われていますが、秋も含めて1年に2回旬があります。

身に含まれる脂質が少なくあっさりとした味わいの魚のため、ほかの魚と比べるとカロリーは低めです。

ダイエット時のたんぱく質不足解消のために、ぜひ食事に取り入れたい魚です。

また、塩焼きやお刺身で食べる機会が多いかもしれませんが、淡白な味のため、味付け次第では料理のバリエーションが広がる魚でもあります。

青魚とは?特徴と定義をわかりやすく解説

青魚は体に良いから日々の食事に摂り入れたいものですが、そもそも「青魚」と呼ばれる魚はどのような魚なのでしょうか。

あらためて考えてみると、青魚の特徴について良く知らないと言う方もおられるかもしれません。

色や形など見た目のほか、赤身魚、白身魚との違いを比べて、「青魚」として魚を定義する基準について解説します。

青魚の見た目と定義

青魚と目で見てわかる特徴は「背の色が青く、腹部が白い」ことです。

その他には、以下の4つが青魚を見分ける定義として挙げられます。

- 海に住む魚

- 休まず泳ぎ続ける回遊魚

- 筋肉に血液を大量に取り込んでいる

- 鮮度の落ちる速度が速い

背中が青くなった理由としては、進化の過程で捕食者である鳥に見つからないように、海の色に同化したためと考えられているようです。

魚の体の形も細長いものや平たいもの、紡錘形のもの、サイズも大小さまざまで、体型だけで青魚かどうかは見分けられません。

回遊魚・赤身魚との関係

青魚であっても、身の部分は赤や白になっており、中まで青い身になっているわけではありません。

では、赤身と呼ばれる理由はなにかと疑問に思われるでしょう。

魚が赤身になる原因は、筋肉にミオグロビンという色素タンパク質が含まれているからです。

休まず高速で泳ぎ続ける回遊魚は、常に筋肉を動かし続けなければならず、そのためにはエネルギーを生み出す酵素が必要になります。

酵素はヘモグロビンとともに血流にのって筋肉まで運ばれ、使われるときまで貯蔵しているのがミオグロビンです。

このミオグロビンには鉄イオンが含まれ、それを多く含む魚は身が赤くなるため「赤身魚」となります。

白身魚との違い

筋肉にミオグロビンが含まれている魚は赤身となりますが、白身の魚はどうでしょうか。

ミオグロビンを筋肉にほとんど含まない魚は、身の色も白くなるため「白身魚」と呼ばれるようになります。

白身魚は回遊魚ではなく、エサの捕食時以外は1か所にとどまっており、筋肉を活発に使用することがほとんどありません。

そのため、筋肉を動かすエネルギーを生み出すミオグロビンが少なく身が白いのです。

では、ブリやアジはどうでしょう。

どちらも青魚に分類されますが、身の部分は赤身ではなく白いので白身魚と思われがちです。

しかし、ブリもアジも一見白身のようですが、血合いの部分にミオグロビンを多く含むため、赤身魚に分類されます。

青魚に多く含まれる栄養素とその健康効果

青魚に含まれる栄養素と聞いて思い浮かべるのは、健康に良いと言われている脂肪酸であるDHAやEPAでしょう。

ここからは、DHAとEPAの違いと健康への効果のほか、青魚に含まれるアミノ酸やタウリンについても解説します。

DHAとEPAの働きと違い

DHAとEPAは、どちらも青魚に含まれる必須脂肪酸である「n-3系多価不飽和脂肪酸」の仲間です。

どちらも同じ健康効果を得られると思われがちですが、実際にはDHAとEPAの効果には違いがあります。

まず、DHAはドコサヘキサエン酸の略で、脳や神経細胞に含まれていることが多いのが特徴です。

DHAは体内で合成されない栄養素のため、食事から摂る必要があります。

脳や神経の発達にも影響を与えることから、DHAは子どもに積極的に摂らせるとよいでしょう。

もう一方のEPAはエイコサペンタエン酸(イコサペンタエン酸)の略で、血液をサラサラにする効果があると言われています。

血中の中性脂肪を下げる効果のある脂肪酸で、そのほかに血栓をできにくくするため、心筋梗塞や脳梗塞の予防も期待されています。

筋肉維持に役立つアミノ酸

アミノ酸はタンパク質を構成する物質です。

タンパク質は糖や脂質とともに三大栄養素と言われ、筋肉や細胞を作ります。

体を健康に保つために、タンパク質は積極的に摂りたい栄養素です。

体内で合成できないアミノ酸もあり、これを必須アミノ酸と呼び、食事から摂取する必要があります。

BCAA(Branched Chain Amino Acidの略)と呼ばれる必須アミノ酸の、バリン、ロイシン、イソロイシは運動をする際に使用する筋肉に必要なアミノ酸です。

筋肉量を減らさず健康な体を作るのに役立ちます。青魚では、マグロの赤身やアジに含まれています。

タウリンの代謝促進・疲労回復効果

タウリンは、疲労回復に役立つと言われている栄養素です。

青魚の血合いの部分に多く含まれる成分で、タウリンは微量ですが人の体内にも存在しています。

タウリンは体内の合成だけでなく、食事からも摂取して必要量を賄います。

筋肉に含まれているタウリンは、細胞内でエネルギーを作ったり、筋肉内の疲労物質を取り除いたりするアミノ酸の一種です。

そのため、肉体疲労だけでなく、眼精疲労の軽減にも役立っています。

また、肝臓から分泌される胆汁酸と結合して、脂肪の代謝を良くする働きもがあるのも特徴です。

肝疾患や心不全の改善を目的とした、医療用にタウリンを合成したドリンク剤もあります。

参考:大正製薬 タウリン

DHA・EPA含有量の多い青魚ランキングTOP10

青魚のDHA・EPA含有量TOP10は以下になります。

| 1位 | ミナミマグロ(脂身) | DHA:4000mg/100g EPA:1600mg/100g |

|---|---|---|

| 2位 | クロマグロ(脂身) | DHA:3200mg/100g EPA:1400mg/100g |

| 3位 | サンマ | DHA:2200mg/100g EPA:1500mg/100g |

| 4位 | ブリ | DHA:1700mg/100g EPA:940mg/100g |

| 5位 | サバ | DHA:970mg/100g EPA:690mg/100g |

| 6位 | イワシ | DHA:870mg/100g EPA:780mg/100g |

| 7位 | ニシン | DHA:770mg/100g EPA:880mg/100g |

| 8位 | サワラ | DHA:1100mg/100g EPA:340mg/100g |

| 9位 | カツオ | DHA:970mg/100g EPA:400mg/100g |

| 10位 | アジ | DHA:570mg/100g EPA:300mg/100g |

参考:美容と健康とビタミンC

DHAとEPAの含有量を見てみると、脂肪分の多い魚に含まれているようです。

また、DHAを多く含まれている魚は、EPAも同様に含有量が多くなっています。

このことから、DHAとEPAを効率よく摂りたい場合は、マグロやサンマ、ブリなど脂ののった魚を食事に取り入れると良いでしょう。

青魚を美味しく・栄養素を逃さずに食べる調理法

青魚は臭みが気になり、食事に取り入れるのを敬遠する方もいるのではないでしょうか。

いくら体に良くても、臭いが気になってしまっては継続して取り入れる気持ちにはなれません。

ここからは、青魚の栄養分を逃さず、おいしく食べられる調理方法のご紹介します。

DHA・EPAは熱に弱い!刺身・ホイル焼きが最適

青魚を食べるなら、DHAとEPAは無駄なく摂りたいと思うでしょう。

しかし、この2種の脂肪酸は熱に弱いという弱点があります。

そこで効率よく摂取できる調理方法を2つご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

アジの刺身

参考:鯵(アジ)のさばき方と刺身の作り方 Horse mackerel sashimi

新鮮なアジが手に入ったら、お刺身にして食べましょう。

加熱せず食べるお刺身は、DHAとEPAをそのまま摂取可能です。

サワラのホイル焼き

参考:【魚レシピ】簡単に作れて美味しいサワラのホイル焼き🐟️

加熱して食べるなら、ホイル焼きがおすすめです。

ホイルに包んで蒸し焼きにするため、サワラのうま味が閉じ込められるのでおいしく食べられるだけでなく、DHAとEPAも外に漏れずに摂ることができます。

生食が苦手な場合は煮魚・グラタンがおすすめ

魚は好きでも生魚は苦手という方もおられるでしょう。

そのような方におすすめなのが、煮魚やグラタンです。

臭みを消す香味野菜や、濃厚な風味を与える味噌と一緒に調理すれば青魚をおいしく食べられます。

イワシの生姜煮

参考:【基本のレシピ】さっぱり味わう ふっくら いわしの 生姜煮 のレシピ 作り方

イワシはおいしいけれど、臭みが気になるという方には生姜煮はいかがでしょうか。

生姜が臭みを消してくれるだけでなく、さわやかな風味も楽しめておすすめです。

サバみそグラタン

調理に使用できるのは鮮魚だけではありません。

缶詰を利用すれば面倒な下処理の必要がなく、簡単に調理可能です。

サバと言えば和食のイメージですが、味噌と合わせてグラタンにしてみてはいかがでしょう。

味噌の濃厚な風味がサバのうま味と合わさって、おいしくいただけます。

まとめ

青魚というと、サバとアジくらいしか存在しないと思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、調べてみるとカツオやブリも青魚の仲間で、そのほかにもニシンやサンマ、サヨリなど実際には数多くの魚が存在しました。

健康効果が期待できるDHAとEPAの2つの脂肪酸のほかに、タンパク質やミネラル、ビタミン類も含んでいる青魚は、毎日の食卓に取り入れたいものです。

臭みや小骨が気になる場合にも、調理方法を工夫すればおいしく食べられます。

ぜひ、青魚の栄養を日々の食生活に取り入れてみてください。